2020年12月13日

EFDELTAポータブル電源

前回のブログで検討していたポータブル電源、

安心感のある、EFDELTAにしました。

大きな段ボールです、重さもずっしり、宅配業者さんが重そうに持ってきました。

梱包はしっかりしています、クッション材の入った段ボールの中にもう一つ箱、

この中も、しっかりクッション材が入っています、

中には、収納カバーに入った本体、ユーザーズガイド、ケーブル類です、

ケーブル類は、ソーラ充電用、AC充電用、DC充電用です

収納カバーを外すとEFDELTA本体です

ずっしり重い、底部が重いのか、安定しています、

サポート登録するためシリアルナンバーを、バッテリーの底にありました、

もう少し見えるところでもよかったのに‥

ユーザーズガイドに開封後は速やかに充電して下さいとあります

電源を入れると充電量は29%、

早速、AC100vで充電します、

1200wでの充電と思っていたら、656wでの充電です、

充電量60%を超え始めたら、1090wになりました、

1時間ぐらいで100%になりました、

100%になってから500wから下がり始め200wぐらいで、

充電が終了、冷却FANが停止しました。

充電の速さに驚きます。

FANの音は、思っていたほど大きくなく、許容範囲です、

石油fanヒーターより静かです。

AC、1200wで急速充電するシステム、素晴らしいと思いますが、

リチュームバッテリーに対して負担がかかりすぎるのではないかと、

懸念しています。

通常、家で充電する際は急ぐ必要はありません、

そこで、DC安定化電源をAmazon5500円でゲットしました、

電圧は0-30v可変、電流も0-10A可変できます、

48v程度まで可変できるものもありましたが、

スイッチ類のついたケースに入っていません

30Vまでで十分と思いこちらにしました。

EFDELTAのDC充電は、10-65v 10A 400wまでのスペックです、

先般配線したサブバッテリーからの充電では、12Vのため

120wの充電になると思います、

この安定化電源を使用すれば、100wから300w程度まで可変、

充電が可能かと思います。

中を確認、斜めの基盤配置、放熱板はアルミ板、

長時間の使用、大丈夫でしょうか

電圧も確認、誤差は0.2v、問題ありません、

DC充電用のXT60Hターミナル処理、キャンピングカーでの、

試験使用については、後日、実施報告したいと思います。

安心感のある、EFDELTAにしました。

大きな段ボールです、重さもずっしり、宅配業者さんが重そうに持ってきました。

梱包はしっかりしています、クッション材の入った段ボールの中にもう一つ箱、

この中も、しっかりクッション材が入っています、

中には、収納カバーに入った本体、ユーザーズガイド、ケーブル類です、

ケーブル類は、ソーラ充電用、AC充電用、DC充電用です

収納カバーを外すとEFDELTA本体です

ずっしり重い、底部が重いのか、安定しています、

サポート登録するためシリアルナンバーを、バッテリーの底にありました、

もう少し見えるところでもよかったのに‥

ユーザーズガイドに開封後は速やかに充電して下さいとあります

電源を入れると充電量は29%、

早速、AC100vで充電します、

1200wでの充電と思っていたら、656wでの充電です、

充電量60%を超え始めたら、1090wになりました、

1時間ぐらいで100%になりました、

100%になってから500wから下がり始め200wぐらいで、

充電が終了、冷却FANが停止しました。

充電の速さに驚きます。

FANの音は、思っていたほど大きくなく、許容範囲です、

石油fanヒーターより静かです。

AC、1200wで急速充電するシステム、素晴らしいと思いますが、

リチュームバッテリーに対して負担がかかりすぎるのではないかと、

懸念しています。

通常、家で充電する際は急ぐ必要はありません、

そこで、DC安定化電源をAmazon5500円でゲットしました、

電圧は0-30v可変、電流も0-10A可変できます、

48v程度まで可変できるものもありましたが、

スイッチ類のついたケースに入っていません

30Vまでで十分と思いこちらにしました。

EFDELTAのDC充電は、10-65v 10A 400wまでのスペックです、

先般配線したサブバッテリーからの充電では、12Vのため

120wの充電になると思います、

この安定化電源を使用すれば、100wから300w程度まで可変、

充電が可能かと思います。

中を確認、斜めの基盤配置、放熱板はアルミ板、

長時間の使用、大丈夫でしょうか

電圧も確認、誤差は0.2v、問題ありません、

DC充電用のXT60Hターミナル処理、キャンピングカーでの、

試験使用については、後日、実施報告したいと思います。

2020年12月07日

ポータブル電源

ポータブル電源、第一候補に挙がっていたのは

まだ未発売のMonster Xです。

容量1,700Wh、出力2,000Wと名前の通り、

スペックはモンスター級です。

候補の理由は、

・車内で固定しなくても転倒しないような安定感のある形状

・各端子が前面にあり、壁にぴったり設置できる

(100v充電端子のみ後部)

・スマホのアプリで操作ができる

以上が主な理由でした。

しかし、Makuakeの応援購入しているサポーターの

活動レポートを見ると、クレームの嵐です。

とても心配で購入する気にならなくなってしまいました。

https://www.makuake.com/project/monster_x/

第二候補のEFDELTAの活動レポートを見ると、

違いが歴然です。

https://www.makuake.com/project/efdelta/

みなさんのブログでも、使用実績もあり、

安定感のあるEFDELTAにしようと思うようになりました。

まだ、思案中です。

気がかりなのは、形状が少し細長く走行時、

固定しないと、転倒しないか心配です

操作面、DC入力、AC出力、吸排気と4方向とも、

壁にぴたりとつけることが出来そうにありません。

そこで、段ボールで簡易な形状を作り、

置き場を検討しました。

入り口付近、ベット手前、ダイニングテーブル下等、置いてみました

テーブルの下、座っても足に当たらず、ここがいいかも‥。

使用しないときは、ベット下でもよさそうですが、

やはり固定方法を考えないといけないかもしれません

道路工事

用水路を暗渠にして、町道の幅員を7m、6mに広げる工事です

4か年計画で2年目、昨年100mくらい広げた続き、今回は50m程度、

我が家から40m私道を出ると町道です

11月初旬から始まり、

掘削、地盤改良、ようやく基礎部の鉄筋工事、

生コンを入れ、ボックスカルバートを入れ埋め戻しの工程のようです

12月末までに終わればと見守っています

キャンピングカーは仮駐車場に入れず、

自宅に置いてあります、最低1週間に1度は、この私道40mを

動かし、タイヤの変形、バッテリー上がりを防いでいます。

11月中旬、初めて玉ねぎを植えました、

ようやく根付いたのか、葉が立ってきました。

来年6月ごろ収穫できればいいのですが‥

まだ未発売のMonster Xです。

容量1,700Wh、出力2,000Wと名前の通り、

スペックはモンスター級です。

候補の理由は、

・車内で固定しなくても転倒しないような安定感のある形状

・各端子が前面にあり、壁にぴったり設置できる

(100v充電端子のみ後部)

・スマホのアプリで操作ができる

以上が主な理由でした。

しかし、Makuakeの応援購入しているサポーターの

活動レポートを見ると、クレームの嵐です。

とても心配で購入する気にならなくなってしまいました。

https://www.makuake.com/project/monster_x/

第二候補のEFDELTAの活動レポートを見ると、

違いが歴然です。

https://www.makuake.com/project/efdelta/

みなさんのブログでも、使用実績もあり、

安定感のあるEFDELTAにしようと思うようになりました。

まだ、思案中です。

気がかりなのは、形状が少し細長く走行時、

固定しないと、転倒しないか心配です

操作面、DC入力、AC出力、吸排気と4方向とも、

壁にぴたりとつけることが出来そうにありません。

そこで、段ボールで簡易な形状を作り、

置き場を検討しました。

入り口付近、ベット手前、ダイニングテーブル下等、置いてみました

テーブルの下、座っても足に当たらず、ここがいいかも‥。

使用しないときは、ベット下でもよさそうですが、

やはり固定方法を考えないといけないかもしれません

道路工事

用水路を暗渠にして、町道の幅員を7m、6mに広げる工事です

4か年計画で2年目、昨年100mくらい広げた続き、今回は50m程度、

我が家から40m私道を出ると町道です

11月初旬から始まり、

掘削、地盤改良、ようやく基礎部の鉄筋工事、

生コンを入れ、ボックスカルバートを入れ埋め戻しの工程のようです

12月末までに終わればと見守っています

キャンピングカーは仮駐車場に入れず、

自宅に置いてあります、最低1週間に1度は、この私道40mを

動かし、タイヤの変形、バッテリー上がりを防いでいます。

11月中旬、初めて玉ねぎを植えました、

ようやく根付いたのか、葉が立ってきました。

来年6月ごろ収穫できればいいのですが‥

2020年11月15日

ちょっとした快適化の準備その後

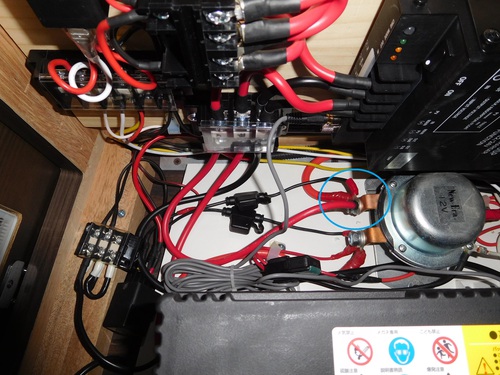

今回準備したものは、ポータブル電源の100v供給用と

DC12Vでの充電回路を作るためのものです。

サブバッテリーをリチュームバッテリー構築するには、高価すぎます。

最近、大容量のリチュームポータブル電源をよく目にするようになりました。

価格もだいぶ下がってきました。

そこで、リチュームポータブル電源の導入をしたいと思っています。

現在のサブバッテリーはそのまま使用、冷蔵庫、照明、テレビ等に使用します。

ポータブル電源は、主に電子レンジ等に使用、

家庭用エアコンは、まだわかりませんが短時間使用できると思います。

持ち運びができることから、キャンピングカーだけでなく使用できる利点もあります。

現在、販売されているポータブル電源の中では、ECOFLOWの EFDELTA 1260Whが、

一番かと思いますが、形状が細長いため走行時の安定性が心配、

スマホアプリでの操作、状態確認ができないため、

今年中に発売予定のポータブル電源の導入を考えています。

そちらが駄目の場合は、EFDELTAにしようと思います。

ポータブル電源の100v接続について、

当初は、外部電源と同時に使用することはないと思い、

外部電源と同じところに接続しようと思っていました。

しかし、もしものことを考え、コンタクトリレーを増設しました。

取付位置は、既設のコンタクトリレーの隣、

DCヒューズとNFBを左に寄せ、取り付けました。

右、既設のコンタクタリレーは外部電源とインバーターの切替用、

左、新しく取り付けたコンタクタリレーは、ポータブル電源と

既設コンタクトリレーの二次側の切替用です。

優先順位は、ポータブル電源>外部電源>インバーターの順番です。

端子部にテープを張り露出を隠しました。

もし、外部電源が入っている状態で、ポータブル電源を接続しても、

ポータブル電源に切り替わり問題ありません。

コネクター取り付けの20mm穴をあけます、

当初、FFヒーター吹き出し口の左にと思い、裏側を補強しましたが、

座った時足に引っかかることを想定して、

ダイネットに座っても支障のないよう、一番奥側としました。

下部100v用と上部12V用の2つの穴をあけます。

12v充電については、

走行充電とソーラでサブバッテリーが満充電になってから、

ポータブル電源の充電をサブバッテリー経由して充電します。

そのため、運転席からもON、OFFできるよう、

スイッチとオムロンのパワーリレーを取り付けました。

スイッチは助手席後部に取り付け

パワーリレーは無線の電源端子台の上部に取り付けました。

コネクター部の取付

キャップも併せて取り付けます。

100vと12vの接続を間違えないよう、オスメスを逆にしました。

座席、テーブルを取り付けた状態、

一番奥なので接続時はテーブルの移動か、もぐり込む必要があります。

ポータブル電源とコネクターを接続するケーブル、

長さはポータブル電源をどこにおいてもいい長さにしました。

DC充電用は、ポータブル電源を導入してから作ります。

各部の動作試験をして問題ありませんでした、

事前準備は完了です、

後は、ポータブル電源を購入するのみです。

来年以降になるかも‥

DC12Vでの充電回路を作るためのものです。

サブバッテリーをリチュームバッテリー構築するには、高価すぎます。

最近、大容量のリチュームポータブル電源をよく目にするようになりました。

価格もだいぶ下がってきました。

そこで、リチュームポータブル電源の導入をしたいと思っています。

現在のサブバッテリーはそのまま使用、冷蔵庫、照明、テレビ等に使用します。

ポータブル電源は、主に電子レンジ等に使用、

家庭用エアコンは、まだわかりませんが短時間使用できると思います。

持ち運びができることから、キャンピングカーだけでなく使用できる利点もあります。

現在、販売されているポータブル電源の中では、ECOFLOWの EFDELTA 1260Whが、

一番かと思いますが、形状が細長いため走行時の安定性が心配、

スマホアプリでの操作、状態確認ができないため、

今年中に発売予定のポータブル電源の導入を考えています。

そちらが駄目の場合は、EFDELTAにしようと思います。

ポータブル電源の100v接続について、

当初は、外部電源と同時に使用することはないと思い、

外部電源と同じところに接続しようと思っていました。

しかし、もしものことを考え、コンタクトリレーを増設しました。

取付位置は、既設のコンタクトリレーの隣、

DCヒューズとNFBを左に寄せ、取り付けました。

右、既設のコンタクタリレーは外部電源とインバーターの切替用、

左、新しく取り付けたコンタクタリレーは、ポータブル電源と

既設コンタクトリレーの二次側の切替用です。

優先順位は、ポータブル電源>外部電源>インバーターの順番です。

端子部にテープを張り露出を隠しました。

もし、外部電源が入っている状態で、ポータブル電源を接続しても、

ポータブル電源に切り替わり問題ありません。

コネクター取り付けの20mm穴をあけます、

当初、FFヒーター吹き出し口の左にと思い、裏側を補強しましたが、

座った時足に引っかかることを想定して、

ダイネットに座っても支障のないよう、一番奥側としました。

下部100v用と上部12V用の2つの穴をあけます。

12v充電については、

走行充電とソーラでサブバッテリーが満充電になってから、

ポータブル電源の充電をサブバッテリー経由して充電します。

そのため、運転席からもON、OFFできるよう、

スイッチとオムロンのパワーリレーを取り付けました。

スイッチは助手席後部に取り付け

パワーリレーは無線の電源端子台の上部に取り付けました。

コネクター部の取付

キャップも併せて取り付けます。

100vと12vの接続を間違えないよう、オスメスを逆にしました。

座席、テーブルを取り付けた状態、

一番奥なので接続時はテーブルの移動か、もぐり込む必要があります。

ポータブル電源とコネクターを接続するケーブル、

長さはポータブル電源をどこにおいてもいい長さにしました。

DC充電用は、ポータブル電源を導入してから作ります。

各部の動作試験をして問題ありませんでした、

事前準備は完了です、

後は、ポータブル電源を購入するのみです。

来年以降になるかも‥

2020年11月11日

ちょっとした快適化の準備

道路工事のため、しばらくキャンピングカーを動かせません。

そんな中、車いじりを使用と思っています。

ちょっとした快適化のため、材料を用意しました。

コネクターのオス、メスにキャップ

室内で使用しますが、同じ径で、許容電流が

室内用より大きいのでこちらを選びました。

プラケース、スイッチ、LED、各種電線類。

オムロンのパワーリレーGL7、12vのON、OFF用

SH-4コンタクトリレー

コンタクトリレーの事前配線

プラケースにスイッチと動作時点灯するLEDを取り付け

コネクターに電線を半田付けし、収縮チューブで絶縁します。

パワーリレーにも事前配線

これで準備ができました。

後は、車内に取り付け配線します。

さて、いったい何のためでしょうか。

お楽しみに‥

取付は少し先になります。

そんな中、車いじりを使用と思っています。

ちょっとした快適化のため、材料を用意しました。

コネクターのオス、メスにキャップ

室内で使用しますが、同じ径で、許容電流が

室内用より大きいのでこちらを選びました。

プラケース、スイッチ、LED、各種電線類。

オムロンのパワーリレーGL7、12vのON、OFF用

SH-4コンタクトリレー

コンタクトリレーの事前配線

プラケースにスイッチと動作時点灯するLEDを取り付け

コネクターに電線を半田付けし、収縮チューブで絶縁します。

パワーリレーにも事前配線

これで準備ができました。

後は、車内に取り付け配線します。

さて、いったい何のためでしょうか。

お楽しみに‥

取付は少し先になります。

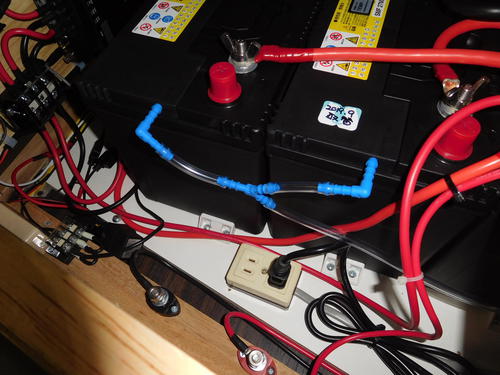

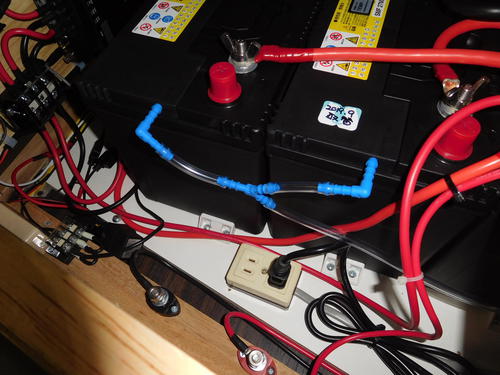

2020年05月31日

サブバッテリー発生ガス対策

レオじじいさんのブログに、バッテリーから出たガスで、

死亡事故の内容がありました。

http://gifucamper.blog.fc2.com/blog-entry-1912.html

バッテリーの種類にもよりますが、私の使用しているサブバッテリーは、

充電時、水素ガスが発生するようです。

バッテリーメーカーでもガス抜きホースの記載してあり、

取付を推奨しています。

http://www.gandyu.co.jp/battery_marin.php

そのうち対策しなければと思いつつ、今まで何でもないので、

大丈夫だろうと、今日になってしまいました。

そこで今回は、対策をとることにしました。

ガス抜きホースも販売されていますが、ちょっといい値段です。

https://item.rakuten.co.jp/onegain/g-hose/

ホームセンターで材料を用意しました、

サブバッテリーの両端にガス抜きの穴があります、

ホースジョイント内径4mmではブカブカ、5mmでは硬くて入らず、

6mmの先端部テーパー上のところがちょうどよかったので、

内径6mmのL型、Y型と、m/40円のホースを用意しました。

ジョイントを半分にして、コーキングを入れ、

反対側のストッパー用とします。

室外にホースを出す穴は、この位置にしました。

ハイエース本体より、外に出た部分で、

ハイエースの床鉄板がない部分です。

FFヒーターの配管が邪魔なので一時取り外し、穴あけしました。

ホース配管は、3個のバッテリーにL型を取り付け、外れないようボンドでも固定し、

Y型で最終ホース1本にします。

バッテリー反対側は、コーキングしたストッパーを差し込み、こちらもボンドで固定します。

ホースを室外に出し、ヒーター配管を元に戻し終了です。

これで安心して、締め切った中で充電できます。

今回、対策をとるきっかけとなった記事を記載していただいた、

レオじじいさん、ありがとうございました。

死亡事故の内容がありました。

http://gifucamper.blog.fc2.com/blog-entry-1912.html

バッテリーの種類にもよりますが、私の使用しているサブバッテリーは、

充電時、水素ガスが発生するようです。

バッテリーメーカーでもガス抜きホースの記載してあり、

取付を推奨しています。

http://www.gandyu.co.jp/battery_marin.php

そのうち対策しなければと思いつつ、今まで何でもないので、

大丈夫だろうと、今日になってしまいました。

そこで今回は、対策をとることにしました。

ガス抜きホースも販売されていますが、ちょっといい値段です。

https://item.rakuten.co.jp/onegain/g-hose/

ホームセンターで材料を用意しました、

サブバッテリーの両端にガス抜きの穴があります、

ホースジョイント内径4mmではブカブカ、5mmでは硬くて入らず、

6mmの先端部テーパー上のところがちょうどよかったので、

内径6mmのL型、Y型と、m/40円のホースを用意しました。

ジョイントを半分にして、コーキングを入れ、

反対側のストッパー用とします。

室外にホースを出す穴は、この位置にしました。

ハイエース本体より、外に出た部分で、

ハイエースの床鉄板がない部分です。

FFヒーターの配管が邪魔なので一時取り外し、穴あけしました。

ホース配管は、3個のバッテリーにL型を取り付け、外れないようボンドでも固定し、

Y型で最終ホース1本にします。

バッテリー反対側は、コーキングしたストッパーを差し込み、こちらもボンドで固定します。

ホースを室外に出し、ヒーター配管を元に戻し終了です。

これで安心して、締め切った中で充電できます。

今回、対策をとるきっかけとなった記事を記載していただいた、

レオじじいさん、ありがとうございました。

2020年02月16日

地デジチューナーの感度アップ‥その②

2019年2月、アマチュア無線のアンテナに切替スイッチを付け、

地デジチューナーの感度アップを図りました。

https://hide2211.naturum.ne.jp/e3193576.html

今回は第二弾、アンテナを増強して感度アップ゜を図ります、

アンテナの取付は本来であれば、高い屋根の上が一番ですが、

アンテナ基台取付、穴あけ等大掛かりになるので、

手軽な場所にしました。

フロントボンネット部にアンテナ基台を取り付けます。

ハッチバック用基台がなかったので、アマゾンでゲットしました。

その他は、家にあるものを流用しました。

同軸ケーブルは、車内引き込みは、

LED照明に引き出した穴を利用します。

しっかりシリコン材で、防水処理をします。

基台にアンテナを取り付けます、

以前、車で使用していた広帯域のディスコーンアンテナです。

地上デジタルTVチューナーのアンテナ入力1に差し込みます、

アンテナ入力4は、昨年取り付けたもう一つのアンテナです。

効果は、自宅駐車場ではテレビ東京はフルセグでは映らなかったものが、

しっかり映るようになりました。

バンクヘッドにつけてあるフイルムアンテナより、

外部のアンテナ方が、いいようです。

後日、助手席からクレームが‥

走行中、アンテナが視界に入り目障りとのこと。

仕方なく、他の目立たないアンテナに変更です。

効果は同じでした。

地デジチューナーの感度アップを図りました。

https://hide2211.naturum.ne.jp/e3193576.html

今回は第二弾、アンテナを増強して感度アップ゜を図ります、

アンテナの取付は本来であれば、高い屋根の上が一番ですが、

アンテナ基台取付、穴あけ等大掛かりになるので、

手軽な場所にしました。

フロントボンネット部にアンテナ基台を取り付けます。

ハッチバック用基台がなかったので、アマゾンでゲットしました。

その他は、家にあるものを流用しました。

同軸ケーブルは、車内引き込みは、

LED照明に引き出した穴を利用します。

しっかりシリコン材で、防水処理をします。

基台にアンテナを取り付けます、

以前、車で使用していた広帯域のディスコーンアンテナです。

地上デジタルTVチューナーのアンテナ入力1に差し込みます、

アンテナ入力4は、昨年取り付けたもう一つのアンテナです。

効果は、自宅駐車場ではテレビ東京はフルセグでは映らなかったものが、

しっかり映るようになりました。

バンクヘッドにつけてあるフイルムアンテナより、

外部のアンテナ方が、いいようです。

後日、助手席からクレームが‥

走行中、アンテナが視界に入り目障りとのこと。

仕方なく、他の目立たないアンテナに変更です。

効果は同じでした。

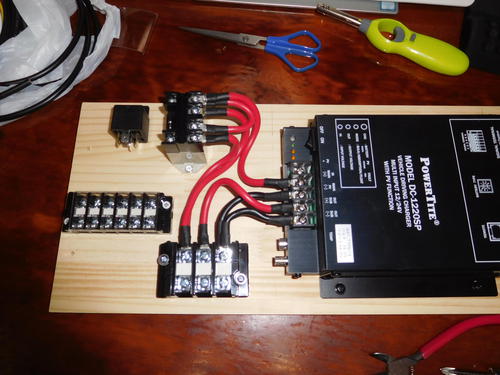

2019年12月18日

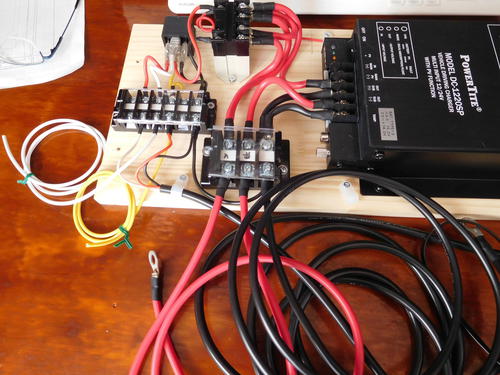

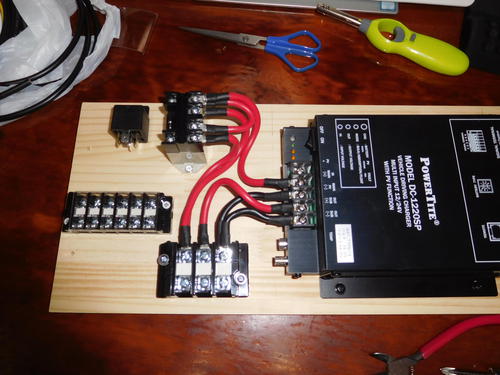

昇圧走行充電器の配線取り付け

未来舎DC-1220SPa 昇降圧走行充電器

電源スイッチの下、LEDで動作状況の表示をします、

PV+はソーラの入力端子(我が家では使用しません)、

メイン、サブの入出力端子、

-端子は内部でIN、OUTが繋がっています。

BAT.TYPE

0‥14.4V 1‥14.7v 2‥リチウム14.4v

3‥今回追加した15.0vです。

SIBNAL端子は5番にACC電源を接続すると昇圧充電が動作します。

REMOTEはリモートユニットの接続端子です。

リモートユニット、接続ケーブル4.5mもあります。

本体のLED動作表示と同じ表示をします。

(運転席から見えるところに取り付け予定)

温度センサー、バッテリー温度、65度で充電を停止します。

(過充電防止)

以下の2項目を考慮し、配線を考えます、

1.既存のリレー式と今回の昇圧走行充電器を切り替えて使用する。

2.メインバッテリーからの待機電流を遮断する。(バッテリー上がり防止)

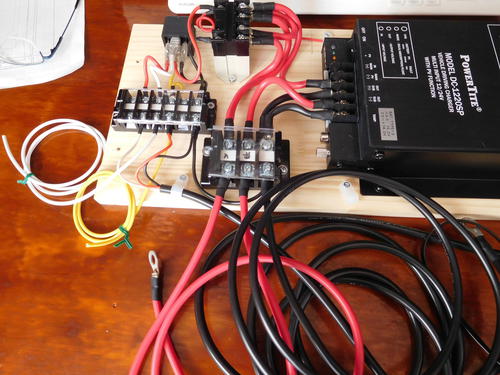

簡単な結線図を作り、必要材料を用意します。

リレー式と昇圧充電器の切替えに5極リレー、

メイン電源の遮断用にオムロンの2極リレー

(1極25Aなので2極並列接続で50Aとして使用)

配線する板と電線、端子台です。

ネットと近くのホームセンターで、揃えました、

端子等細かいものは、家にあるもので間に合います。

結線図では手前が本体、奥にリレー等の配線をイメージしましたが、

端子の締め付け等の関係で奥に本体としました。

板に本体等を配置し、結線をします。

本体の入出力と2極リレー、接続端子への接続。

リモートユニットはプラスチックケースに取り付け、

リレー式と昇圧充電器の切替スイッチ、

リレー式時表示LEDを取り付け配線します。

5極リレー、リモートスイッチ等の配線、

この状態でDC12Vでリレー動作の確認をして、

キャンピングカーに取り付けます。

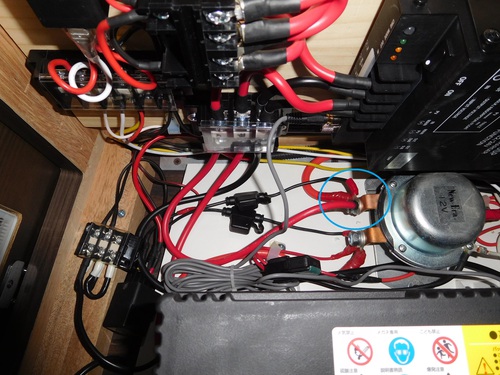

設置位置はバッテリー横、リレー式の上部です、

メインバッテリーへの接続は、リレー式のメインバッテリー側に、

出力側は、サブバッテリー+端子に、

アースは、メイン、サブのアースが接続されている、

シャント抵抗端子に、

座席下の通風扉を開けて、本体の電源スイッチの操作ができます。

長期間使用しないとき電源OFFにします。

(出力側の待機電力を減らすため)

リモートユニットは助手席後ろに取り付けました、

常時、見るわけではないので、停車時等にLED動作状況の確認をします。

2017年にリレー式にON、OFFする切替スイッチを付け、

今まで、ソーラ充電と走行充電を使い分けることにしていました。

https://hide2211.naturum.ne.jp/e2902166.html

今回、そのスイッチをON状態で、走行充電になり、常時は取り付けた昇圧充電器に

リモートユニットに付けたスイッチでリレー式に切り替わるようにしました。

夜間、テレビ、照明、冷蔵庫等でサブバッテリーを使用すると、

翌朝は12.5v、12.6v程度に電圧が下がります。

走行充電、最初は、リレー式で、20A以下になったら

昇圧充電器に切替えようと思います。

また、電子レンジ使用時はリレー式にと使い分けたいと思います。

取り付け後、試験をしましたが、満充電に近いため、

15.0vで充電した後、すぐフロート14.0vになってしまいます。

その時、エンジンアイドリング状態で、メインバッテリーは13.8Vです。

車中泊等で使用して、成果を確認したいと思います。

電源スイッチの下、LEDで動作状況の表示をします、

PV+はソーラの入力端子(我が家では使用しません)、

メイン、サブの入出力端子、

-端子は内部でIN、OUTが繋がっています。

BAT.TYPE

0‥14.4V 1‥14.7v 2‥リチウム14.4v

3‥今回追加した15.0vです。

SIBNAL端子は5番にACC電源を接続すると昇圧充電が動作します。

REMOTEはリモートユニットの接続端子です。

リモートユニット、接続ケーブル4.5mもあります。

本体のLED動作表示と同じ表示をします。

(運転席から見えるところに取り付け予定)

温度センサー、バッテリー温度、65度で充電を停止します。

(過充電防止)

以下の2項目を考慮し、配線を考えます、

1.既存のリレー式と今回の昇圧走行充電器を切り替えて使用する。

2.メインバッテリーからの待機電流を遮断する。(バッテリー上がり防止)

簡単な結線図を作り、必要材料を用意します。

リレー式と昇圧充電器の切替えに5極リレー、

メイン電源の遮断用にオムロンの2極リレー

(1極25Aなので2極並列接続で50Aとして使用)

配線する板と電線、端子台です。

ネットと近くのホームセンターで、揃えました、

端子等細かいものは、家にあるもので間に合います。

結線図では手前が本体、奥にリレー等の配線をイメージしましたが、

端子の締め付け等の関係で奥に本体としました。

板に本体等を配置し、結線をします。

本体の入出力と2極リレー、接続端子への接続。

リモートユニットはプラスチックケースに取り付け、

リレー式と昇圧充電器の切替スイッチ、

リレー式時表示LEDを取り付け配線します。

5極リレー、リモートスイッチ等の配線、

この状態でDC12Vでリレー動作の確認をして、

キャンピングカーに取り付けます。

設置位置はバッテリー横、リレー式の上部です、

メインバッテリーへの接続は、リレー式のメインバッテリー側に、

出力側は、サブバッテリー+端子に、

アースは、メイン、サブのアースが接続されている、

シャント抵抗端子に、

座席下の通風扉を開けて、本体の電源スイッチの操作ができます。

長期間使用しないとき電源OFFにします。

(出力側の待機電力を減らすため)

リモートユニットは助手席後ろに取り付けました、

常時、見るわけではないので、停車時等にLED動作状況の確認をします。

2017年にリレー式にON、OFFする切替スイッチを付け、

今まで、ソーラ充電と走行充電を使い分けることにしていました。

https://hide2211.naturum.ne.jp/e2902166.html

今回、そのスイッチをON状態で、走行充電になり、常時は取り付けた昇圧充電器に

リモートユニットに付けたスイッチでリレー式に切り替わるようにしました。

夜間、テレビ、照明、冷蔵庫等でサブバッテリーを使用すると、

翌朝は12.5v、12.6v程度に電圧が下がります。

走行充電、最初は、リレー式で、20A以下になったら

昇圧充電器に切替えようと思います。

また、電子レンジ使用時はリレー式にと使い分けたいと思います。

取り付け後、試験をしましたが、満充電に近いため、

15.0vで充電した後、すぐフロート14.0vになってしまいます。

その時、エンジンアイドリング状態で、メインバッテリーは13.8Vです。

車中泊等で使用して、成果を確認したいと思います。

2019年02月11日

地デジチューナーの感度アップ

金曜日から雪が続きます。

積雪はたいしたことはありません。

お出かけもできないので、車いじりをしていました。

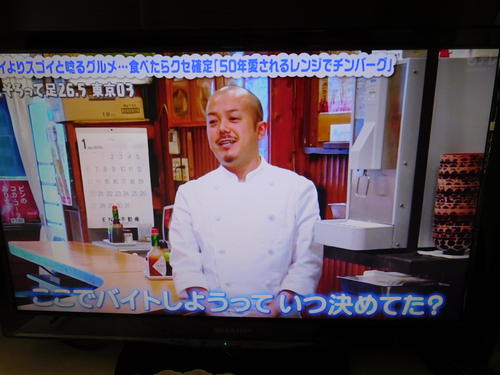

我が、トムバロンでは、助手席後ろ設置の、地デジチューナーを使用し、

HDMIでテレビに接続、地上デジタル放送を視聴しています。

4チューナー4アンテナタイプのフルセグメントチューナーで、

フルセグ、ワンセグどちらでも見ることができ、

電波の弱いところでは、フルセグからワンセグに切り替わります。

4本のフイルムアンテナは、バンクヘッドFRP内部に2本づつ両側に、

制作時、取り付けてもらいました、外見上はわかりません。

平地ではフルセグ、ちょっと山間に行くとワンセグしか映りません。

写真のようにワンセグは画像が荒いため、よほどでなければ見ません。

フルセグ画像

ワンセグ画像

もう少しフルセグで写らないかと、

アマチュア無線のアンテナを利用してみることにしました。

アンテナはバロン後部屋外に取り付けてあります、

アマチュア無線機は、運転席の後ろに設置してあります。

非常時のために設置したため、普段は、ほとんど使用していません。

アンテナ切替器、アンテナを無線機側、テレビ側に切替えます。

プリアンプ、受信感度を上げるものです。

接続ケーブル類、BNCとSMA端子のケーブルはなかったので

仮に半田で接続しました。

このような無線関係の小物は、まだたくさん屋根裏にあります、

処分しないでおいたものが役に立ちます。

仮接続した、効果を確認しました。

カーポート内で今までフルセグで映らなかったチャンネルも、

映るようになりました、効果ありです。

同軸ケーブルを仮接続したため、

SMA端子の同軸とBNC変換コネクターをゲット、

エンジンルーム開閉に支障ない、助手席後ろに設置。

地デジチューナーの4番目アンテナ端子に接続しました。

フルセグで電波が弱く受信できませんが

しっかり映るようになりました。

積雪はたいしたことはありません。

お出かけもできないので、車いじりをしていました。

我が、トムバロンでは、助手席後ろ設置の、地デジチューナーを使用し、

HDMIでテレビに接続、地上デジタル放送を視聴しています。

4チューナー4アンテナタイプのフルセグメントチューナーで、

フルセグ、ワンセグどちらでも見ることができ、

電波の弱いところでは、フルセグからワンセグに切り替わります。

4本のフイルムアンテナは、バンクヘッドFRP内部に2本づつ両側に、

制作時、取り付けてもらいました、外見上はわかりません。

平地ではフルセグ、ちょっと山間に行くとワンセグしか映りません。

写真のようにワンセグは画像が荒いため、よほどでなければ見ません。

フルセグ画像

ワンセグ画像

もう少しフルセグで写らないかと、

アマチュア無線のアンテナを利用してみることにしました。

アンテナはバロン後部屋外に取り付けてあります、

アマチュア無線機は、運転席の後ろに設置してあります。

非常時のために設置したため、普段は、ほとんど使用していません。

アンテナ切替器、アンテナを無線機側、テレビ側に切替えます。

プリアンプ、受信感度を上げるものです。

接続ケーブル類、BNCとSMA端子のケーブルはなかったので

仮に半田で接続しました。

このような無線関係の小物は、まだたくさん屋根裏にあります、

処分しないでおいたものが役に立ちます。

仮接続した、効果を確認しました。

カーポート内で今までフルセグで映らなかったチャンネルも、

映るようになりました、効果ありです。

同軸ケーブルを仮接続したため、

SMA端子の同軸とBNC変換コネクターをゲット、

エンジンルーム開閉に支障ない、助手席後ろに設置。

地デジチューナーの4番目アンテナ端子に接続しました。

フルセグで電波が弱く受信できませんが

しっかり映るようになりました。

2018年09月16日

傘置き場、カーペットの改善

雨の日は、傘が必需品です。

以前の改善で、雨の日は、ドア内側に傘立てを

取り付け使用しています。

雨でない日は、マグネット式の傘立てを取り外し、

傘は、ベット下収納庫の一番後ろに、置いています。

雨の日、傘を取り出すのは、外のハッチをあけるか、

ベット下にもぐり取り出すかですが、

外は濡れるので、ベット下にもぐりこんで取り出していました、

荷物が多いとこれがちょっと大変でした。

そこで、傘置き場の変更をしました。

傘立てをゲット、無地より少し高かったのですが、

かわいいキャラクター付きにしました。

取り付け場所は、トイレの中、

(写真右側の青テープは、取り付け位置用に用意したものです、

気にしないでください)

奥のスペースに下部、上部を取り付けます、

本品はマグネット式なので、両面テープで固定しました。

キャラクターがよく見えません、

無地で良かったと反省です。

傘を置いた状態です、4本まで大丈夫のようです。

我がバロンは、フローリングの上にカーペットを敷いています、

これは近くのホームセンターで、ロール状のカーペットを、

形状に合うよう、カットし、ふちの処理をしてもらいました。

ベット展開するときに、スライドするため、

2分割としました。

そろそろ取り換え、クリーニングが必要のため、

取替用にもう1セット、ホームセンターで作ってもらいました。

カット図面を見せると、ちょっと複雑なので、

R部分が図面通りには難しく、少しずれるかもとのことでした。

今回はグレー系の色を選択、4mロールカーペット、

mあたり6800円品物、94㎝使用なので約6400円、

カットふち処理2700円でした。

3m弱しか使用せず、あまりは持ち帰りです。

来年新年を迎えるときに、交換することとし、

今回はサイズ合わせをしました。

やはり、R部が、切り込みすぎでした。

下の写真が、我がバロンのサイズです。

もし、必要な方がいるようでしたら、連絡ください、

メールでPDFとして送付できます。

以前の改善で、雨の日は、ドア内側に傘立てを

取り付け使用しています。

雨でない日は、マグネット式の傘立てを取り外し、

傘は、ベット下収納庫の一番後ろに、置いています。

雨の日、傘を取り出すのは、外のハッチをあけるか、

ベット下にもぐり取り出すかですが、

外は濡れるので、ベット下にもぐりこんで取り出していました、

荷物が多いとこれがちょっと大変でした。

そこで、傘置き場の変更をしました。

傘立てをゲット、無地より少し高かったのですが、

かわいいキャラクター付きにしました。

取り付け場所は、トイレの中、

(写真右側の青テープは、取り付け位置用に用意したものです、

気にしないでください)

奥のスペースに下部、上部を取り付けます、

本品はマグネット式なので、両面テープで固定しました。

キャラクターがよく見えません、

無地で良かったと反省です。

傘を置いた状態です、4本まで大丈夫のようです。

我がバロンは、フローリングの上にカーペットを敷いています、

これは近くのホームセンターで、ロール状のカーペットを、

形状に合うよう、カットし、ふちの処理をしてもらいました。

ベット展開するときに、スライドするため、

2分割としました。

そろそろ取り換え、クリーニングが必要のため、

取替用にもう1セット、ホームセンターで作ってもらいました。

カット図面を見せると、ちょっと複雑なので、

R部分が図面通りには難しく、少しずれるかもとのことでした。

今回はグレー系の色を選択、4mロールカーペット、

mあたり6800円品物、94㎝使用なので約6400円、

カットふち処理2700円でした。

3m弱しか使用せず、あまりは持ち帰りです。

来年新年を迎えるときに、交換することとし、

今回はサイズ合わせをしました。

やはり、R部が、切り込みすぎでした。

下の写真が、我がバロンのサイズです。

もし、必要な方がいるようでしたら、連絡ください、

メールでPDFとして送付できます。

2018年07月10日

冷蔵庫排熱の追加改善

トムバロンには、90ℓの冷蔵庫を、搭載してあります。

冷蔵庫後ろの排熱は、当初は自然換気で、

冷蔵庫下部から吸気、上部から排気していました。

2年前、自然換気の補完するため、

冷蔵庫横に吸排気用穴を、いくつもあけてしまいました、

これは大失敗でした。

http://hide2211.naturum.ne.jp/e2761541.html

その後、温度設定による、強制排気に変更しました。

任意に設定した温度で、ON、OFFできる基盤と、

パソコン用8cmFANがいくつもあったので、

これを送風用に使用しました。

http://hide2211.naturum.ne.jp/e2770334.html

http://hide2211.naturum.ne.jp/e2770982.html

この時、使用した8cmFANは、音の静かなものを使用しました、

まわっているかわからないほどの音です、

そのため、風量が小さいのが難点でした。

排熱効果を上げるため、ちょと改善をしました。

風量の大きいものに交換するのが手っ取り早いのですが、

かなり大きい音がします、就寝時、気になるのでは、

良くないので、少し音の小さなものを追加することにしました。

現在ついているFANの下に、大きな穴をあけます。

専用工具がなく、小さなのこぎりとのみで開けたため、

恥ずかしくて、見せられません、写真無です。

FANを取り付け後の写真になります。

最初に付けたFANは薄型でしたが、音が気になります

結局、上部と同じものになりました、半田付けで接続します。

電源接続時、誤った結線をして1Aのヒューズを飛ばしてしまいました、

基盤を壊してしまったか心配でしたが、大丈夫でした、

狭いところと暑さのためでしょう、ヒューズを入れおいてよかったと思いました。

風量の比較です

FAN追加前、1個のFANでは、ほとんど動きません。

FAN追加後は、ティッシュが少しなびきます。

FANの音はほとんど聞こえません。

FANのガードがないため、

上部のガードを下に付け、上部は、

プラスチック籠のメッシュを

切り抜いて、つけてみましたが、

あまりよくありません。

結局、専用ガードを購入付けることになりました。

任意温度に設定によるON、OFFする基盤は、

その時の温度によって、簡単に変更できるので、

使い勝手がよく、重宝しています。

写真では、真ん中が冷蔵庫後部の温度32度、

左側40度でFANがON、右側35度でOFFになります。(緑LED)

試験的にFANを回すため、設定温度を下げました。(赤LED)

冷蔵庫横の収納庫に荷物を戻します、荷物がFANに干渉しないことを確認し、

終了です。

これから夏場を控え、効率よく冷えてくれればと思います。

冷蔵庫後ろの排熱は、当初は自然換気で、

冷蔵庫下部から吸気、上部から排気していました。

2年前、自然換気の補完するため、

冷蔵庫横に吸排気用穴を、いくつもあけてしまいました、

これは大失敗でした。

http://hide2211.naturum.ne.jp/e2761541.html

その後、温度設定による、強制排気に変更しました。

任意に設定した温度で、ON、OFFできる基盤と、

パソコン用8cmFANがいくつもあったので、

これを送風用に使用しました。

http://hide2211.naturum.ne.jp/e2770334.html

http://hide2211.naturum.ne.jp/e2770982.html

この時、使用した8cmFANは、音の静かなものを使用しました、

まわっているかわからないほどの音です、

そのため、風量が小さいのが難点でした。

排熱効果を上げるため、ちょと改善をしました。

風量の大きいものに交換するのが手っ取り早いのですが、

かなり大きい音がします、就寝時、気になるのでは、

良くないので、少し音の小さなものを追加することにしました。

現在ついているFANの下に、大きな穴をあけます。

専用工具がなく、小さなのこぎりとのみで開けたため、

恥ずかしくて、見せられません、写真無です。

FANを取り付け後の写真になります。

最初に付けたFANは薄型でしたが、音が気になります

結局、上部と同じものになりました、半田付けで接続します。

電源接続時、誤った結線をして1Aのヒューズを飛ばしてしまいました、

基盤を壊してしまったか心配でしたが、大丈夫でした、

狭いところと暑さのためでしょう、ヒューズを入れおいてよかったと思いました。

風量の比較です

FAN追加前、1個のFANでは、ほとんど動きません。

FAN追加後は、ティッシュが少しなびきます。

FANの音はほとんど聞こえません。

FANのガードがないため、

上部のガードを下に付け、上部は、

プラスチック籠のメッシュを

切り抜いて、つけてみましたが、

あまりよくありません。

結局、専用ガードを購入付けることになりました。

任意温度に設定によるON、OFFする基盤は、

その時の温度によって、簡単に変更できるので、

使い勝手がよく、重宝しています。

写真では、真ん中が冷蔵庫後部の温度32度、

左側40度でFANがON、右側35度でOFFになります。(緑LED)

試験的にFANを回すため、設定温度を下げました。(赤LED)

冷蔵庫横の収納庫に荷物を戻します、荷物がFANに干渉しないことを確認し、

終了です。

これから夏場を控え、効率よく冷えてくれればと思います。