2023年08月15日

サブバッテリーのリチウムバッテリー化‥②

既設の設備の撤去からです

まずは、鉛バッテリーの取り外し

ダイネットの椅子を外します、

鉛バッテリーのアース側から外し、

プラス側も外します。

鉛バッテリー3個を撤去

いつもはこの状態から、

新しいバッテリーを入れる工程ですが、

今回はほかの機器も取り外します、

100v30Aの充電器を外します、

100vで動作するリレーはまた使用するので残します。

昇圧式20A走行充電器の取り外し、

最初からついていたリレー式走行充電器も外します、

余分な配線も外し、すっきりしました。

ソーラ充電コントローラーの取り外し

我が家は切替開閉器が取り付けあります、

充電コントローラーへの配線を外し、

ソーラパネルからの配線をサブバッテリー、ポータブル電源に

切替できるようにします。

取付ビスの穴は見えないところなのでそのままにします。

アースラインは配線が多く集まっているので、

ターミナルを取り付けました。

リチュームバッテリーを仮置きし、占有位置を表示しました、

工事がやりやすいよう、配線工事が終了してから

バッテリーを置くことにします

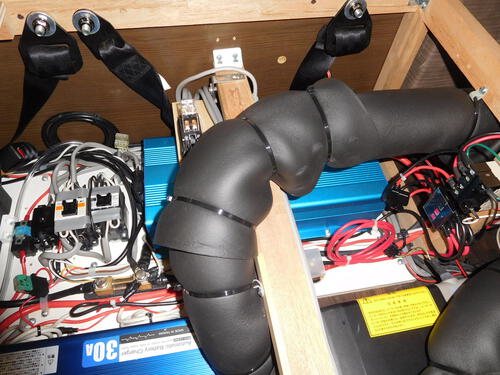

このような木工加工をします

プラスのヒューズ、端子台とバッテリーモニターのモジュールを取り付けるためです。

プラスのヒューズの取り付け

バッテリーモニターのモジュールを取り付け

昇圧式走行充電器の後に

DCCシリーズ 走行充電器12V 30Aの取り付け

配線工事に入ります

続く‥

まずは、鉛バッテリーの取り外し

ダイネットの椅子を外します、

鉛バッテリーのアース側から外し、

プラス側も外します。

鉛バッテリー3個を撤去

いつもはこの状態から、

新しいバッテリーを入れる工程ですが、

今回はほかの機器も取り外します、

100v30Aの充電器を外します、

100vで動作するリレーはまた使用するので残します。

昇圧式20A走行充電器の取り外し、

最初からついていたリレー式走行充電器も外します、

余分な配線も外し、すっきりしました。

ソーラ充電コントローラーの取り外し

我が家は切替開閉器が取り付けあります、

充電コントローラーへの配線を外し、

ソーラパネルからの配線をサブバッテリー、ポータブル電源に

切替できるようにします。

取付ビスの穴は見えないところなのでそのままにします。

アースラインは配線が多く集まっているので、

ターミナルを取り付けました。

リチュームバッテリーを仮置きし、占有位置を表示しました、

工事がやりやすいよう、配線工事が終了してから

バッテリーを置くことにします

このような木工加工をします

プラスのヒューズ、端子台とバッテリーモニターのモジュールを取り付けるためです。

プラスのヒューズの取り付け

バッテリーモニターのモジュールを取り付け

昇圧式走行充電器の後に

DCCシリーズ 走行充電器12V 30Aの取り付け

配線工事に入ります

続く‥

2023年08月15日

サブバッテリーのリチウムバッテリー化‥①

我が家のバロンは購入時から鉛バッテリー100Ahを3個、

300Ahのシステムで運用していました、

途中からポータブル電源 EFDELTAを追加して100vの機器、

主に電子レンジに使用していました。

鉛バッテリーは使えなくなるまで使用せず、

2年半周期、まだ使用可能な状態ですが交換していました。

あと何年乗ることができるでしょうか、80歳までとすると、

あと3回交換が必要です。

鉛バッテリーも年々高くなっています、

3回交換する費用とリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの費用は

メーカーにもよりますがほとんど差がありません。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーはサイクル4000回、

10年以上使用可能とのこと、

付帯機器の費用追加はありますが、思い切って交換することにしました。

今回、付帯機器を含め購入準備したものは下記の品物です。

LiTime 12V460Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

LiTime 14.6V 40A リン酸鉄リチウムバッテリー専用充電器

RENOGY DCCシリーズ 走行充電器12V 30A MPPTチャージコントローラー内蔵

RENOGY BT-2 BLUETOOTH モジュール

RENOGY RBM500 バッテリーモニター 電圧計&電流計

ANLヒューズ付きANLヒューズホルダー

デジタルサーモスタット温度コントローラー

バッテリー切換 スイッチ 2ポジション (275A)

オムロン パワー汎用リレー LY2DC12V

ThermoProサーモプロ 湿度計 温湿度計ワイヤレス 室外 室内温度計

KIV ケーブル 14sq 赤黒各2m

そのほかの材料は、自宅にあるもの、取り外したもので対応しました。

今回購入したバッテリーは、

LiTime 12V460Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです

鉛バッテリー3個並べた大きさとほぼ同じです、

鉛バッテリーは60~70%しか放電しません、

リチウムバッテリーは100%放電します、

したがって300Ahの鉛バッテリーの

2倍以上を使用できることになります。

40A リン酸鉄リチウムバッテリー専用充電器で

交換作業を始める前に、まずは初充電です。

充電電流39.2A、10時間くらいかかりました。

いよいよ取り替え工事に入ります。

続く‥

300Ahのシステムで運用していました、

途中からポータブル電源 EFDELTAを追加して100vの機器、

主に電子レンジに使用していました。

鉛バッテリーは使えなくなるまで使用せず、

2年半周期、まだ使用可能な状態ですが交換していました。

あと何年乗ることができるでしょうか、80歳までとすると、

あと3回交換が必要です。

鉛バッテリーも年々高くなっています、

3回交換する費用とリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの費用は

メーカーにもよりますがほとんど差がありません。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーはサイクル4000回、

10年以上使用可能とのこと、

付帯機器の費用追加はありますが、思い切って交換することにしました。

今回、付帯機器を含め購入準備したものは下記の品物です。

LiTime 12V460Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

LiTime 14.6V 40A リン酸鉄リチウムバッテリー専用充電器

RENOGY DCCシリーズ 走行充電器12V 30A MPPTチャージコントローラー内蔵

RENOGY BT-2 BLUETOOTH モジュール

RENOGY RBM500 バッテリーモニター 電圧計&電流計

ANLヒューズ付きANLヒューズホルダー

デジタルサーモスタット温度コントローラー

バッテリー切換 スイッチ 2ポジション (275A)

オムロン パワー汎用リレー LY2DC12V

ThermoProサーモプロ 湿度計 温湿度計ワイヤレス 室外 室内温度計

KIV ケーブル 14sq 赤黒各2m

そのほかの材料は、自宅にあるもの、取り外したもので対応しました。

今回購入したバッテリーは、

LiTime 12V460Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです

鉛バッテリー3個並べた大きさとほぼ同じです、

鉛バッテリーは60~70%しか放電しません、

リチウムバッテリーは100%放電します、

したがって300Ahの鉛バッテリーの

2倍以上を使用できることになります。

40A リン酸鉄リチウムバッテリー専用充電器で

交換作業を始める前に、まずは初充電です。

充電電流39.2A、10時間くらいかかりました。

いよいよ取り替え工事に入ります。

続く‥

2023年07月21日

助手席とダイネット間の踏み台作成

トムバロンのダイネット、

5人座れるようになっています。

運転席、助手席側の背もたれは2分割され、

簡単に取り外しできます。

相方が助手席からダイネットまたは

ダイネットから助手席に移る時は、

背もたれと先日作った本棚をまたいで移動しています。

これが結構大変のようです、

先日合流したバロン2台のTさん、Kさん、またオクラの花さん、

皆さんは、背もたれ1つ取り外して

奥様方が助手席に移動しているようです。

確かに、夫婦2人で使用するには、助手席側の

背もたれはなくとも支障ありません。

そこで、我が家も助手席の背もたれを取り外すことにしました。

背もたれを外すとエンジンルーム間に隙間があります、

隙間を隠す、移動時の足をのせる踏み台を作ることにしました。

ホームセンター木材を購入

写真のようにカットし、ビスで固定し、

このように形状になりました。

塗装は苦手ですが、今回は意外とスムーズにできました。

エンジンルームを開けるとき取り外しできる、

足をのせても大丈夫、座席と同じ高さにすることを考慮しました。

取り付けます、ただ置くだけですが…

これでスムーズに移動できます。

先般作成した本棚は、

移動する隙間が少し狭くなりますが

この位置に置くことにしました。

走行時倒れないよう、マジックベルトで固定します

就寝時等移動しないときは、踏み台のところに移します。

これでしばらく様子見です。

5人座れるようになっています。

運転席、助手席側の背もたれは2分割され、

簡単に取り外しできます。

相方が助手席からダイネットまたは

ダイネットから助手席に移る時は、

背もたれと先日作った本棚をまたいで移動しています。

これが結構大変のようです、

先日合流したバロン2台のTさん、Kさん、またオクラの花さん、

皆さんは、背もたれ1つ取り外して

奥様方が助手席に移動しているようです。

確かに、夫婦2人で使用するには、助手席側の

背もたれはなくとも支障ありません。

そこで、我が家も助手席の背もたれを取り外すことにしました。

背もたれを外すとエンジンルーム間に隙間があります、

隙間を隠す、移動時の足をのせる踏み台を作ることにしました。

ホームセンター木材を購入

写真のようにカットし、ビスで固定し、

このように形状になりました。

塗装は苦手ですが、今回は意外とスムーズにできました。

エンジンルームを開けるとき取り外しできる、

足をのせても大丈夫、座席と同じ高さにすることを考慮しました。

取り付けます、ただ置くだけですが…

これでスムーズに移動できます。

先般作成した本棚は、

移動する隙間が少し狭くなりますが

この位置に置くことにしました。

走行時倒れないよう、マジックベルトで固定します

就寝時等移動しないときは、踏み台のところに移します。

これでしばらく様子見です。

2023年01月11日

ちょっとお出かけと棚BOXづくり

ひたちなか市に住む娘宅に所用で出かけました、

帰りに立ち寄ったのは、大洗めんたいパーク、

目的は、からし明太子のジャンボおにぎりです。

明太子がたっぷり、ボリュームあるおにぎりです。

もう1カ所立ち寄りました。

大洗にあるキャンピグカー専門店ROUTE6です、

べバストFFヒーターの正規メンテナンス店にもなっていたため、

FFヒーターのオーバーホールについて、費用、時間について

確認相談してきました。店長門田さんありがとうございました。

https://route6.jp/

我がトムバロンのFFヒーター、9年目ですが、

いまだにエラーもなく作動しています、

そろそろ春から冬の間にオーバーホールする必要があるので、

その修理候補として立ち寄ってみました。

棚BOXづくり

トムバロンは、ダイニングの背もたれを外すと、

運転席側と行き来ができるように切り込みが入っています、

我が家は通常、ボックスを置き、地図等の本類を置いています、

Noriのバックは助手席にスペースがありますが、

私のバックは置き場がないので本の上にのせています。

本を取るのにバックを動かしたり、面倒なので少し改善することにしました。

ホームセンターで材木を購入、いつもは自宅で、のこぎりカットですが、

面倒なのでその場でカットしてもらいました。

カット代350円、さすがきれいにカットされました。

面取りをして、サンドペーパーをかけ、ビスで組み立てます。

塗装ですが、今回は水性のブラックを使用しました。

刷毛塗り2回しましたが、むらができてしまいます、

塗装は苦手です、

棚BOXをセット、本類を置き、その上にバックを置いてみました、

これですっきりして、本類も取り出しやすくなりました。

今年最初のブログアップです、

本年もよろしくお願いいたします。

帰りに立ち寄ったのは、大洗めんたいパーク、

目的は、からし明太子のジャンボおにぎりです。

明太子がたっぷり、ボリュームあるおにぎりです。

もう1カ所立ち寄りました。

大洗にあるキャンピグカー専門店ROUTE6です、

べバストFFヒーターの正規メンテナンス店にもなっていたため、

FFヒーターのオーバーホールについて、費用、時間について

確認相談してきました。店長門田さんありがとうございました。

https://route6.jp/

我がトムバロンのFFヒーター、9年目ですが、

いまだにエラーもなく作動しています、

そろそろ春から冬の間にオーバーホールする必要があるので、

その修理候補として立ち寄ってみました。

棚BOXづくり

トムバロンは、ダイニングの背もたれを外すと、

運転席側と行き来ができるように切り込みが入っています、

我が家は通常、ボックスを置き、地図等の本類を置いています、

Noriのバックは助手席にスペースがありますが、

私のバックは置き場がないので本の上にのせています。

本を取るのにバックを動かしたり、面倒なので少し改善することにしました。

ホームセンターで材木を購入、いつもは自宅で、のこぎりカットですが、

面倒なのでその場でカットしてもらいました。

カット代350円、さすがきれいにカットされました。

面取りをして、サンドペーパーをかけ、ビスで組み立てます。

塗装ですが、今回は水性のブラックを使用しました。

刷毛塗り2回しましたが、むらができてしまいます、

塗装は苦手です、

棚BOXをセット、本類を置き、その上にバックを置いてみました、

これですっきりして、本類も取り出しやすくなりました。

今年最初のブログアップです、

本年もよろしくお願いいたします。

2022年12月27日

FFヒーター、ダクトチューブに耐熱シート取付

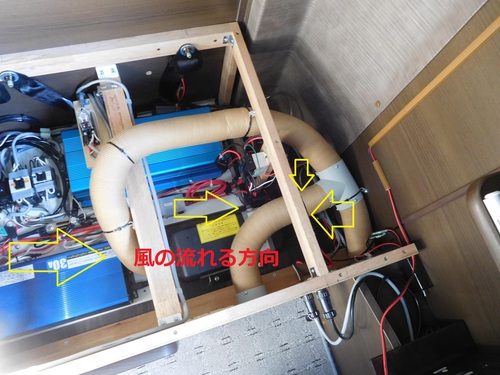

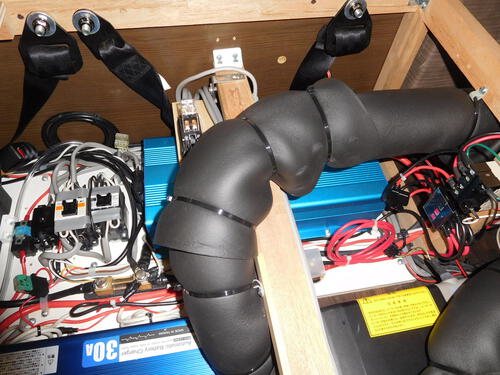

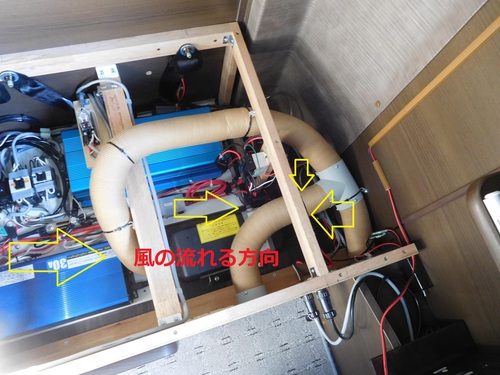

我がバロンのFFヒーターは、ダイネット座席の下に付いています、

寒い日には欠かせないのがFFヒーターです。

先般、ゼブラさんのバロンがFFヒーター故障、修理しました。

その時、吸気側と排気側を逆に取り付け直したそうです。

私のバロンも以前から気になっていた事でした。

なぜなら写真のように、座席下の吸気口が空気が入り、

温まったダクトチューブを経由して、FFヒーター吸気側に吸い込まれます。

したがって、座席下の温度が上がり、室内より高い温度で吸気側に吸い込まれます。

webasto ベバスト製FFヒーターの構造

空気は1番吸気口から入り、暑くなった空気は12番から排気されます。

温度センサーは3番の位置、吸気側機器内部にあり、

通過する温度によって燃焼調整しているとのことです。

我が家ではコントローラーの設定温度を高めにして使用していました。

吸気と排気を逆に取り付けてあれば、

ダクトチューブの熱の影響は少ないと思いますが、

おそらく逆に取り付けると排気側のスペースがなく、

ダクトチューブの曲げがきつくなり、

2方向配管が難しくなると思います。

ゼブラさんの場合は、吸排気を逆に取付直して、

吹き出し口2個を1個に変更(ダイネット下のみ)、

ダクトチューブに、耐熱シートを巻いたそうです。

そうだ!!

ダクトチューブに耐熱シートを巻けば、チューブからの排熱を抑えることができる。

早速、耐熱シートを探し、耐熱温度125度までのシートを購入しました。

エアロフレックスシート 厚さ6mm

使用用温度範囲(℃)-200~125 片面粘着無

https://www.monotaro.com/p/6920/9333/

切断はカッターよりハサミの方がきれいに切断できます、

ダクトチューブ上部が座席底部に近く、耐熱シートを巻くと

当たってしまう可能性があるので、

支えている木を少し下げます。

ダクトチューブに耐熱シートを巻き、インシュロックで固定します。

1枚もので巻こうとすると曲がりの部分が上手く巻けません、

細分化して巻くことにしました。

すべて巻き上げた状態

座席底部との隙間も十分とれます。

ちょっと見栄えが、グロテスクになってしまいました、

見えない所なので良しとします。

30分ほど試運転、吹き出し口からは、熱風がでますが、

耐熱シート上は、ほんのり暖かい程度でした。

多少は効果があったようです。

FFヒーター吹き出し口は、ダイネット下と後部の2カ所です。

車両のヒーター(運転時)も同じように2カ所あります。

今後は、コントローラーの設定温度を、少し低めに使用してみたいと思います。

耐熱シート、1/3程度余りました。

今年、ブログアップはこれで最後になります。

みなさん、よいお年をお迎えください。

来年もよろしくお願いいたします。

寒い日には欠かせないのがFFヒーターです。

先般、ゼブラさんのバロンがFFヒーター故障、修理しました。

その時、吸気側と排気側を逆に取り付け直したそうです。

私のバロンも以前から気になっていた事でした。

なぜなら写真のように、座席下の吸気口が空気が入り、

温まったダクトチューブを経由して、FFヒーター吸気側に吸い込まれます。

したがって、座席下の温度が上がり、室内より高い温度で吸気側に吸い込まれます。

webasto ベバスト製FFヒーターの構造

空気は1番吸気口から入り、暑くなった空気は12番から排気されます。

温度センサーは3番の位置、吸気側機器内部にあり、

通過する温度によって燃焼調整しているとのことです。

我が家ではコントローラーの設定温度を高めにして使用していました。

吸気と排気を逆に取り付けてあれば、

ダクトチューブの熱の影響は少ないと思いますが、

おそらく逆に取り付けると排気側のスペースがなく、

ダクトチューブの曲げがきつくなり、

2方向配管が難しくなると思います。

ゼブラさんの場合は、吸排気を逆に取付直して、

吹き出し口2個を1個に変更(ダイネット下のみ)、

ダクトチューブに、耐熱シートを巻いたそうです。

そうだ!!

ダクトチューブに耐熱シートを巻けば、チューブからの排熱を抑えることができる。

早速、耐熱シートを探し、耐熱温度125度までのシートを購入しました。

エアロフレックスシート 厚さ6mm

使用用温度範囲(℃)-200~125 片面粘着無

https://www.monotaro.com/p/6920/9333/

切断はカッターよりハサミの方がきれいに切断できます、

ダクトチューブ上部が座席底部に近く、耐熱シートを巻くと

当たってしまう可能性があるので、

支えている木を少し下げます。

ダクトチューブに耐熱シートを巻き、インシュロックで固定します。

1枚もので巻こうとすると曲がりの部分が上手く巻けません、

細分化して巻くことにしました。

すべて巻き上げた状態

座席底部との隙間も十分とれます。

ちょっと見栄えが、グロテスクになってしまいました、

見えない所なので良しとします。

30分ほど試運転、吹き出し口からは、熱風がでますが、

耐熱シート上は、ほんのり暖かい程度でした。

多少は効果があったようです。

FFヒーター吹き出し口は、ダイネット下と後部の2カ所です。

車両のヒーター(運転時)も同じように2カ所あります。

今後は、コントローラーの設定温度を、少し低めに使用してみたいと思います。

耐熱シート、1/3程度余りました。

今年、ブログアップはこれで最後になります。

みなさん、よいお年をお迎えください。

来年もよろしくお願いいたします。

2022年10月30日

マーカーランプ取替その後

前回、未点灯マーカーランプのみ交換しました。

取り外したマーカーランプ、カバーを割ってみました。

LED基板が傾いています、最初からか長年でなったのか分かりません。

点灯試験をしてみたら、1列だけ点灯し、数秒後に消えてしまいます。

未点灯マーカーランプ交換後点灯すると、取り替えた1個のみ明るく、

他4個は、ぼんやりくすんで点灯のためアンバランス。

重い腰を上げ、他4個も取り替えることにしました。

取付ネジを緩め、カッターでコーキングを切り、取り外します。

残った古いコーキングは、100均で購入したヘラで剥がし、

パーツクリーナーで脱脂します。

電源は半田付け、収縮チューブで絶縁しました。

前回は、天井で見えない所なので、見栄えを気にせず、

いきなりコーキングしましたが、

今回は養生テープを使用し、少し見栄えよくしました。

コーキング剤はシリコーンシーラントのクリアを使用しました。

点灯確認、

5個均等にはっきり点灯しました。

取り外したマーカーランプとの比較

表面が変色し、中が見えません、

これでは、LEDが点灯してもはっきり見えないわけです。

数時間、変な体制での作業だったので、腰が痛くなってしまいました。

取り外したマーカーランプ、カバーを割ってみました。

LED基板が傾いています、最初からか長年でなったのか分かりません。

点灯試験をしてみたら、1列だけ点灯し、数秒後に消えてしまいます。

未点灯マーカーランプ交換後点灯すると、取り替えた1個のみ明るく、

他4個は、ぼんやりくすんで点灯のためアンバランス。

重い腰を上げ、他4個も取り替えることにしました。

取付ネジを緩め、カッターでコーキングを切り、取り外します。

残った古いコーキングは、100均で購入したヘラで剥がし、

パーツクリーナーで脱脂します。

電源は半田付け、収縮チューブで絶縁しました。

前回は、天井で見えない所なので、見栄えを気にせず、

いきなりコーキングしましたが、

今回は養生テープを使用し、少し見栄えよくしました。

コーキング剤はシリコーンシーラントのクリアを使用しました。

点灯確認、

5個均等にはっきり点灯しました。

取り外したマーカーランプとの比較

表面が変色し、中が見えません、

これでは、LEDが点灯してもはっきり見えないわけです。

数時間、変な体制での作業だったので、腰が痛くなってしまいました。

2021年08月28日

ポータブル電源設置位置変更

EFDELTAポータブル電源の設置場所、

現在、車移動時はテーブルの下、使用時に入口付近に移動して使用しています。

テーブルに座るとき、足をぶつけたりして、ちょっと邪魔になってきました。

テーブルの下は邪魔にはならないが、テーブルと座席の間が狭く、

手を伸ばして操作ができません。

どこか、いいところはないか、いろいろ考えている時、

写真のこの部分の上に置けないかと思い、ポータブル電源を

仮置きしてみました、いい感じで置けそうです。

この部分ベット展開した時、スライドした座席を支える部分です。

早速、木材を、このようにカット、ボンドで固定します、

太い角材は、荷重を支え、細い角材は、ずれ防止です、

塗装はこげ茶を選びましたが、もう少し薄い色が良かったかも‥

取付は、壁との間に挟み込むようにします、

置いただけでは前後のストッパーがないので、

滑り止めのシートを付けました、

吸排気の隙間をあけるため、ゴム板を壁に両面テープで取り付けます、

ポータブル電源を置いてみます、

ポータブル電源の固定はマジックベルトを使います、

当初は、壁にフックをつけ、本体全体をベルトで固定しようと思いましたが

ディスプレイ、USB端子、充電端子等にベルトが当たり、

ちょうどいい位置がありませんでした。

取付は本体上部取っ手部分にしました。

100v出力、DC充電の配線もすっきりできます、

テーブルを取り付けても、それぞれのスイッチ操作もでき、

ディスプレイも確認できます。

ポータブル電源を外した状態、出かけるときのみ積載していきます、

ベット展開時は、板を外して座席をスライドします、

設置位置は二転三転しましたが、最終、この位置で決まりでしょう

現在、車移動時はテーブルの下、使用時に入口付近に移動して使用しています。

テーブルに座るとき、足をぶつけたりして、ちょっと邪魔になってきました。

テーブルの下は邪魔にはならないが、テーブルと座席の間が狭く、

手を伸ばして操作ができません。

どこか、いいところはないか、いろいろ考えている時、

写真のこの部分の上に置けないかと思い、ポータブル電源を

仮置きしてみました、いい感じで置けそうです。

この部分ベット展開した時、スライドした座席を支える部分です。

早速、木材を、このようにカット、ボンドで固定します、

太い角材は、荷重を支え、細い角材は、ずれ防止です、

塗装はこげ茶を選びましたが、もう少し薄い色が良かったかも‥

取付は、壁との間に挟み込むようにします、

置いただけでは前後のストッパーがないので、

滑り止めのシートを付けました、

吸排気の隙間をあけるため、ゴム板を壁に両面テープで取り付けます、

ポータブル電源を置いてみます、

ポータブル電源の固定はマジックベルトを使います、

当初は、壁にフックをつけ、本体全体をベルトで固定しようと思いましたが

ディスプレイ、USB端子、充電端子等にベルトが当たり、

ちょうどいい位置がありませんでした。

取付は本体上部取っ手部分にしました。

100v出力、DC充電の配線もすっきりできます、

テーブルを取り付けても、それぞれのスイッチ操作もでき、

ディスプレイも確認できます。

ポータブル電源を外した状態、出かけるときのみ積載していきます、

ベット展開時は、板を外して座席をスライドします、

設置位置は二転三転しましたが、最終、この位置で決まりでしょう

2021年02月07日

エントランスからの冷気防止‥その②

エントランスからの冷気防止は、2019年2月に発泡材で作成しました。

冬場使用して、冷気防止に効果は十分ありました。

https://hide2211.naturum.ne.jp/e3189482.html

発泡材のため、補強に板を乗せるようにしましたが、

私の体重ではちょっと心細く、この際木材で加工することにしました。

エントランス横、収納庫扉の開閉には、10mm程度しか隙間がありません、

今回使用した合板材は厚さ9mmのものを使用し、

前回使用した補強用の木材をボンドで接着、20mm弱の厚さにしました。

発泡材の形をトレース

変形部はこの鋸で、細かいところはのみで削ったりしました。

ボンドで2枚を貼り合わせ、やすり、サンドペーパーで、

面取り等少し磨きます。

水性ニスで塗装します、2度塗り

2度塗りで十分でしたが、塗料が余っているので、

3度塗りで濃い目にしました。

エントランスに設置した状態

私が乗っても大丈夫です。

ドアを閉めた状態、ドアの形通りに加工され、

ほとんど隙間がありません、

収納庫の扉、開閉も問題ありません、

入口マットを上にのせてもいいかもしれません、

エントランスが広く使えます。

もちろん、この状態では乗り降りできません、

夜、乗車して朝までの間、降りることはないのでその間の利用になります。

冬場使用して、冷気防止に効果は十分ありました。

https://hide2211.naturum.ne.jp/e3189482.html

発泡材のため、補強に板を乗せるようにしましたが、

私の体重ではちょっと心細く、この際木材で加工することにしました。

エントランス横、収納庫扉の開閉には、10mm程度しか隙間がありません、

今回使用した合板材は厚さ9mmのものを使用し、

前回使用した補強用の木材をボンドで接着、20mm弱の厚さにしました。

発泡材の形をトレース

変形部はこの鋸で、細かいところはのみで削ったりしました。

ボンドで2枚を貼り合わせ、やすり、サンドペーパーで、

面取り等少し磨きます。

水性ニスで塗装します、2度塗り

2度塗りで十分でしたが、塗料が余っているので、

3度塗りで濃い目にしました。

エントランスに設置した状態

私が乗っても大丈夫です。

ドアを閉めた状態、ドアの形通りに加工され、

ほとんど隙間がありません、

収納庫の扉、開閉も問題ありません、

入口マットを上にのせてもいいかもしれません、

エントランスが広く使えます。

もちろん、この状態では乗り降りできません、

夜、乗車して朝までの間、降りることはないのでその間の利用になります。

2020年12月20日

EFDELTAソーラパネルからの充電

EFDELTAポータブル電源の充電方法は、

AC100v充電、サブバッテリーからのDC12V充電、

安定化電源によるDC30v充電ができるようにしました。

もう一つ、

キャンピングカーのソーラパネルからの充電です、

間接的にサブバッテリー経由では充電できますが、

直接パネルから充電したいと思い、改修に至りました。

バロンには145wパネルが2枚付いています、

電菱のソーラコントローラー(PM-30M)が、収納庫内についています

ソーラからの配線を分岐し、コントローラーとEFDELTAを

同時に稼働、充電できないと思い、

電菱、EFDELTAサポートの両方に問合わせをしました、

結果、大丈夫との明快な回答はありませんでした、

このようなことはしたことがなく分からないが回答でした。

機器を壊しても仕方がないので、

切替スイッチを付け、それぞれを充電できるようにしました。

2極双方向切替器

Amazonよりゲット、信頼性のある日本製にしました。

原始的な刃型開閉器切替スイッチです

刃型開閉器切替スイッチはこの位置に取り付けました。

ソーラパネルからの配線を、開閉器に取り付けます。

開閉器下部からソーラコントローラーに配線接続します、

開閉器上部にEFDELTAのDC電源を接続します、

念のため、15Aのヒューズを入れました。

配線はモールで見えないようにしました、

開閉器にカバーを取り付けます

収納庫反対側に穴をあけ、カーテンBOX内から

モールを使って配線、先端にXT-60コネクターを取り付けました。

収納庫に荷物を戻します

EFDELTAに付属していたソーラ充電用ケーブルは、

先端を切断し、XT60コネクターを取り付け、

延長ケーブルとしても使用できるようにしました。

ソーラパネルからの配線に延長コードを接続、

開閉器をEFDELTA側にします。

ソーラからの電圧は21.4vです。

EFDELTAのDC充電端子に接続すると、

122wから129wぐらいを変動します、

パネルも6年以上経過、

晴れていますが冬場太陽、この程度でしょう。

雲で太陽が陰ると53w程度になります。

太陽が真上になる季節になれば、200wぐらいと期待します。

EFDELTAポータブル電源、キャンピングカーでの充電は、

サブバッテリーからのDC12v(主に走行充電)を基本として、

サブバッテリーが満充電近くの時は、

ソーラーを切替え充電したいと思っています。

ポータブル電源(EFDELTA)関連は以上で終了です。

後は、車中泊等で実使用するだけですが、

道路工事、コロナの拡大と、

いつ出かけられるかわかりません。

AC100v充電、サブバッテリーからのDC12V充電、

安定化電源によるDC30v充電ができるようにしました。

もう一つ、

キャンピングカーのソーラパネルからの充電です、

間接的にサブバッテリー経由では充電できますが、

直接パネルから充電したいと思い、改修に至りました。

バロンには145wパネルが2枚付いています、

電菱のソーラコントローラー(PM-30M)が、収納庫内についています

ソーラからの配線を分岐し、コントローラーとEFDELTAを

同時に稼働、充電できないと思い、

電菱、EFDELTAサポートの両方に問合わせをしました、

結果、大丈夫との明快な回答はありませんでした、

このようなことはしたことがなく分からないが回答でした。

機器を壊しても仕方がないので、

切替スイッチを付け、それぞれを充電できるようにしました。

2極双方向切替器

Amazonよりゲット、信頼性のある日本製にしました。

原始的な刃型開閉器切替スイッチです

刃型開閉器切替スイッチはこの位置に取り付けました。

ソーラパネルからの配線を、開閉器に取り付けます。

開閉器下部からソーラコントローラーに配線接続します、

開閉器上部にEFDELTAのDC電源を接続します、

念のため、15Aのヒューズを入れました。

配線はモールで見えないようにしました、

開閉器にカバーを取り付けます

収納庫反対側に穴をあけ、カーテンBOX内から

モールを使って配線、先端にXT-60コネクターを取り付けました。

収納庫に荷物を戻します

EFDELTAに付属していたソーラ充電用ケーブルは、

先端を切断し、XT60コネクターを取り付け、

延長ケーブルとしても使用できるようにしました。

ソーラパネルからの配線に延長コードを接続、

開閉器をEFDELTA側にします。

ソーラからの電圧は21.4vです。

EFDELTAのDC充電端子に接続すると、

122wから129wぐらいを変動します、

パネルも6年以上経過、

晴れていますが冬場太陽、この程度でしょう。

雲で太陽が陰ると53w程度になります。

太陽が真上になる季節になれば、200wぐらいと期待します。

EFDELTAポータブル電源、キャンピングカーでの充電は、

サブバッテリーからのDC12v(主に走行充電)を基本として、

サブバッテリーが満充電近くの時は、

ソーラーを切替え充電したいと思っています。

ポータブル電源(EFDELTA)関連は以上で終了です。

後は、車中泊等で実使用するだけですが、

道路工事、コロナの拡大と、

いつ出かけられるかわかりません。

2020年12月14日

EFDELTAポータブル電源の試験使用

EFDELTA横の蓋を開けると、左からDC充電用、AC充電用端子があります、

一番右側は20Aの保護装置です

DC充電用はXTコネクターです、XT60Hのコネクターを購入、

このコネクターは初めて使用します。

2芯ケーブルはカバー部が短いのでちょっと処理大変です、

赤白の絶縁用キャップを入れ、半田付けします

コネクターカバーをしても、単線部が露出するので、

収縮チューブで処理しました。

サブバッテリーからの充電用ケーブルです

安定化電源付属測定用電線にもXT60コネクター取り付けです、

単線なので処理はしやすいです

測定用のためか、芯線が細かったので、太めの電線も作成しました。

EFDELTAの置き場所について

ダイネット奥の下が座っても支障なく一番かと思っています

吸排気があるので少し斜めにします、

冬場はちょっと問題あり、FFヒーター、車両暖房の吹き出し口があります

EFDELTAの使用温度は45度まで、

この位置は、ヒーターを使用しない季節になります、

冬場は、入口横にします、特に支障なく出入りできます、

車内にいるときは、少しドア側に移動させれば問題ありません。

接続ケーブル使用しないときは、

それぞれ、このポケットに入れておこうと思います。

動作試験

本体背面のコンセントにプラグを差し、AC電源ボタンを押すと、

コンタクトリレーが働き、各コンセントに100vが供給されます、

ディスプレイを見ると11wの消費、原因はエアコンです、

電源が入るたびに、吹き出し口の上下、初期動作の電力でした、

1分ぐらいで0wになりました。

電子レンジ

600w、2分間コップ内の水を温めます

916w表示ですが多少変動しています、

96%から94%に2%減少しました。

500wでも同じ条件で

900wを欠ける消費です、

94%から92%に同じく2%の減少でした。

電子レンジの使用は、おおよそ1分1%の減少のようです。

家庭用エアコン

エアコンの消費電力は、冷房545w 暖房450wです

この時期冷房はできないので、27度設定暖房で試験します

動作時間は10分としました

使用電力は409w、560w、427w、435wと変動します、

最後12wになり、しばらくして0wになりました。

92%から88%と4%減少しました、

温度も16.7度が19.7度3度上昇しました。

エアコン、60分使用すると計算上24%減少です、

ただ、設定温度に達するとコンプレッサーをON、0FFするので、

使用時間はもっと伸びるでしょう。

DC充電の試験

サブバッテリーからの真の電流を確認するため、

ソーラ充電は外しての試験です。

以前配線したサブバッテリーから充電

MT60端子を接続して、スイッチを入れると

サブバッテリーから10.2A流れ、125wの充電ができます

スペック通りでした。

エンジンをかけ、DC-1220SPa 昇降圧走行充電器のスイッチを入れると、

13.9v、10.5Aでサブバッテリーを充電し、(通常20A充電)

尚且つEFDELTAは140wで充電しています。

ソーラが加われば、サブバッテリーの充電電流は、

もう少し増えるでしょう。

走行充電時、両方を充電するのがベストのようです。

安定化電源での充電試験

1500wインバーターを入れます

安定化電源の電圧、電流を最大にして、DC充電端子に接続、

電圧が27.8v、3V強低下、291wで充電します、

その時のサブバッテリーの電流は30A流れます、

電圧を20Vにすると165w充電、

サブバッテリーの電流は18.9Aです

さらに電圧を下げ12.7vにすると103w

サブバッテリーの電流は12.7Aでした。

安定化電源はサブバッテリーからは、使用しないほうが良いようです。

商用100vでの使用のみとしたいと思います。

以上、試験実施の結果です、

車中泊では、主に電子レンジで使用する予定です、

連泊しても十分使用できると確信しました、

移動中、DC電源で補充電すれば、さらに使用日数が伸ばせます。

一番右側は20Aの保護装置です

DC充電用はXTコネクターです、XT60Hのコネクターを購入、

このコネクターは初めて使用します。

2芯ケーブルはカバー部が短いのでちょっと処理大変です、

赤白の絶縁用キャップを入れ、半田付けします

コネクターカバーをしても、単線部が露出するので、

収縮チューブで処理しました。

サブバッテリーからの充電用ケーブルです

安定化電源付属測定用電線にもXT60コネクター取り付けです、

単線なので処理はしやすいです

測定用のためか、芯線が細かったので、太めの電線も作成しました。

EFDELTAの置き場所について

ダイネット奥の下が座っても支障なく一番かと思っています

吸排気があるので少し斜めにします、

冬場はちょっと問題あり、FFヒーター、車両暖房の吹き出し口があります

EFDELTAの使用温度は45度まで、

この位置は、ヒーターを使用しない季節になります、

冬場は、入口横にします、特に支障なく出入りできます、

車内にいるときは、少しドア側に移動させれば問題ありません。

接続ケーブル使用しないときは、

それぞれ、このポケットに入れておこうと思います。

動作試験

本体背面のコンセントにプラグを差し、AC電源ボタンを押すと、

コンタクトリレーが働き、各コンセントに100vが供給されます、

ディスプレイを見ると11wの消費、原因はエアコンです、

電源が入るたびに、吹き出し口の上下、初期動作の電力でした、

1分ぐらいで0wになりました。

電子レンジ

600w、2分間コップ内の水を温めます

916w表示ですが多少変動しています、

96%から94%に2%減少しました。

500wでも同じ条件で

900wを欠ける消費です、

94%から92%に同じく2%の減少でした。

電子レンジの使用は、おおよそ1分1%の減少のようです。

家庭用エアコン

エアコンの消費電力は、冷房545w 暖房450wです

この時期冷房はできないので、27度設定暖房で試験します

動作時間は10分としました

使用電力は409w、560w、427w、435wと変動します、

最後12wになり、しばらくして0wになりました。

92%から88%と4%減少しました、

温度も16.7度が19.7度3度上昇しました。

エアコン、60分使用すると計算上24%減少です、

ただ、設定温度に達するとコンプレッサーをON、0FFするので、

使用時間はもっと伸びるでしょう。

DC充電の試験

サブバッテリーからの真の電流を確認するため、

ソーラ充電は外しての試験です。

以前配線したサブバッテリーから充電

MT60端子を接続して、スイッチを入れると

サブバッテリーから10.2A流れ、125wの充電ができます

スペック通りでした。

エンジンをかけ、DC-1220SPa 昇降圧走行充電器のスイッチを入れると、

13.9v、10.5Aでサブバッテリーを充電し、(通常20A充電)

尚且つEFDELTAは140wで充電しています。

ソーラが加われば、サブバッテリーの充電電流は、

もう少し増えるでしょう。

走行充電時、両方を充電するのがベストのようです。

安定化電源での充電試験

1500wインバーターを入れます

安定化電源の電圧、電流を最大にして、DC充電端子に接続、

電圧が27.8v、3V強低下、291wで充電します、

その時のサブバッテリーの電流は30A流れます、

電圧を20Vにすると165w充電、

サブバッテリーの電流は18.9Aです

さらに電圧を下げ12.7vにすると103w

サブバッテリーの電流は12.7Aでした。

安定化電源はサブバッテリーからは、使用しないほうが良いようです。

商用100vでの使用のみとしたいと思います。

以上、試験実施の結果です、

車中泊では、主に電子レンジで使用する予定です、

連泊しても十分使用できると確信しました、

移動中、DC電源で補充電すれば、さらに使用日数が伸ばせます。